Banchedati.biz

Appalti & Business dal 1996

Ti offriamo uno spazio dedicato per presentare la tua professionalità e le tue competenze, mettendoti in contatto con un vasto network di aziende e professionisti.

Ti informiamo sulle migliori opportunità di appalto, ti supportiamo nella creazione di sinergie di successo con altre aziende e professionisti e ti diamo l’opportunità di far crescere i tuoi affari e creare relazioni durature con nuovi partner commerciali.

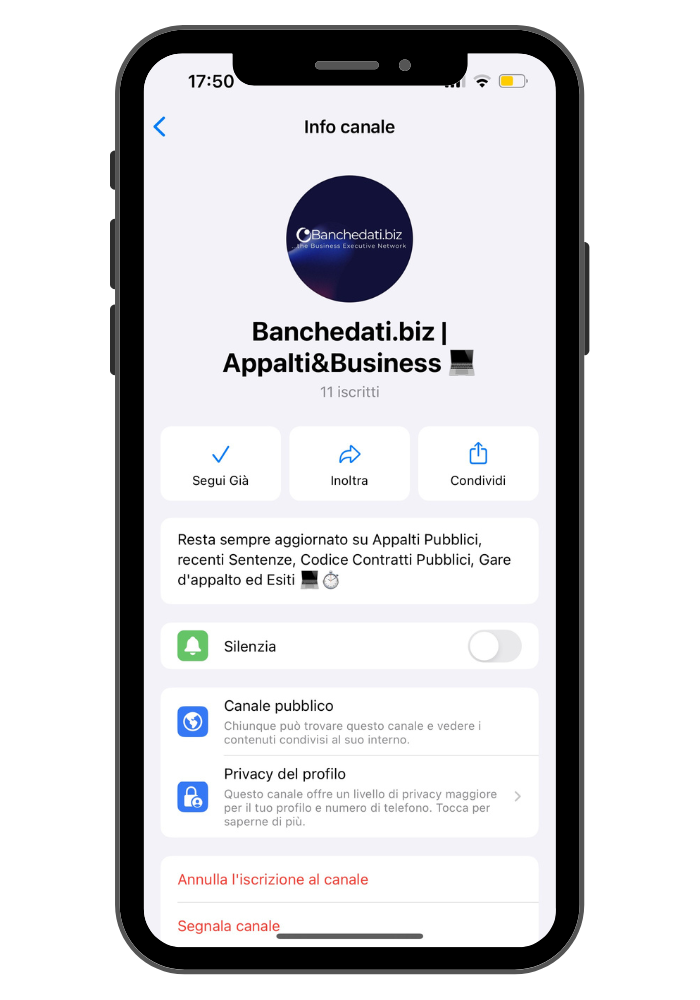

Entra nella Community di WhatsApp!

UN MONDO DI OPPORTUNITA' D'AFFARI SENZA PRECEDENTI

Grazie alle sue nuove funzioni e alla sua innovativa progettazione, avrai accesso a una vasta gamma di gare d’appalto, affidamenti e partnership con committenti privati, garantendoti un vantaggio competitivo unico nel settore.

Entra in un universo di possibilità illimitate e di relazioni commerciali di successo con il nuovo Banchedati.biz.

Non perdere l’opportunità di fare business in modo efficace e efficiente, superando ogni aspettativa e raggiungendo nuovi traguardi professionali.

Ex cliente?

Bentornato!

Lo capiamo... Si torna sempre dove si è stati bene!

Rientra nel circuito

Ti sei perso tantissime novità, pronto a scoprirle?

Rispondi, veloce!

Il nostro consulente ti proporrà un'offerta esclusiva... non fartela scappare!

Appalti Pubblici ed Esiti di Gara

APPALTO RAGUSA, LAVORI IMMOBILE COMUNALE

Il comune di Ragusa ha indetto una gara d’appalto per i lavori di adattamento dell’immobile comunale sito in via Generale Armando Diaz n 27. Importo 950.158,05 € Manifestazione d’interesse Scadenza 15 marzo Per questa gara, all’interno del nostro Circuito Business,

APPALTO PORDENONE, NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE

ATER-PN Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale per la Provincia di Pordenone ha indetto la gara d’appalto per i lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione Civile. Le categorie richieste per questo intervento erano:OG1OG11OS18AOS6OS7 L’impresa vincitrice è “IMPRESA COSTRUZIONI LA

APPALTO PALERMO, OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Il comune di Palermo ha indetto una gara d’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di opere edili ed impiantistiche, degli impianti sportivi in gestione al comune. Si tratta di una gara telematica previa registrazione sul

APPALTO FIRENZE, RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI COMUNALI

Il Comune di Firenze ha indetto una gara d’appalto per la riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri). E’ una

APPALTO LECCE, MANUTENZIONE DI 2 FABBRICATI DI ERP

L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare Sud Salento ha bandita la gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica per complessivi 14 alloggi siti in campi Salentina alle vie Puglia e

APPALTO MILANO, REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA EDILIZIA

L’Università di Milano ha indetto una gara d’appalto per la realizzazione della nuova struttura edilizia “Progetto IRIS”, presso il Polo Lasa. L’intervento è rivolto ad OG1 (prevalente), OG11, OS13, OS4 (scorporabile) Per partecipare c’è tempo fino al 15 marzo Importo

APPALTO TRAPANI, REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA FERROVIARIA

Rete Ferroviaria Italiana ha bandito la gara d’appalto per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria V. Florio – intermodalità ed accessibilità Trapani-Birgi. Categoria prevalente: OG3 Categoria scorporabile: OG1, OG10, OS12A, OS18A, OS18B, OS19, OS21, OS4, OS8 Settori assimilabili: 45213321, Progettazione

APPALTO COMO, RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE

SAP Provincia di Como del comune di Schignano ha indetto una gara d’appalto per i lavori di rifacimento della sede stradale compreso manto stradale e sistemazione sottoservizi. Gara telematica previa registrazione sul sito www.arca.regione.lombardia.it Intervento per OG3 e OG8 Base

LEGGI E NORMATIVA

APPALTI PUBBLICI

a cura di Studio Legale RIBAUDO